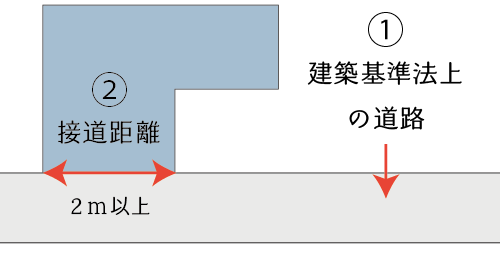

接道義務の判定は、①接面道路が建築基準法上の道路であるか否か、②その道路への接道距離が2m以上あるか否か、の2つを確認することにより行います。

この記事では、基本的な接道義務の判定方法を説明するとともに、水路介在地や道路と高低差のある土地の接道義務の判定について解説しています。

お気軽にご相談くださいませ

相続タックス総合事務所は、不動産オーナー様に特化した税理士・不動産鑑定士・行政書士事務所です。

代表者が最初から最後まで、丁寧に、迅速に、真心を込めて、至高の資産税サービスをご提供させて頂きます。

目次

1.接道義務の判定の基本

建築基準法では、第43条において「建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない」と規定しています。これがいわゆる接道義務であり、都市計画が定められた地域(都市計画区域・準都市計画区域内)において建物の建築をしようとする場合に適用されます。したがって、次のような土地は原則として建物を建てることができません。

- 無道路地

- 道路に全く接していない土地

- 建築基準法の道路ではない道路にしか接していない土地

- 接道義務を満たさない土地

建築基準法上の道路に接しているものの、道路に接する距離(接道距離)が2mに満たない土地

このような無道路地や接道義務を満たさない土地は、建物を建てることができませんので、宅地としての価値が著しく低くなります。

したがって、相続税の土地評価においては、無道路地補正をすることで評価額へ反映することとしています。

(敷地等と道路との関係)

第43条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に2m以上接しなければならない。

- 自動車のみの交通の用に供する道路

- 地区計画の区域内の道路

2 次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

- その敷地が幅員4m以上の道に2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの

- その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

3 地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、第一項の規定によっては避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。

- 特殊建築物

- 階数が3以上である建築物

- 政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物

- 延べ面積が1,000㎡を超える建築物

- その敷地が袋路状道路にのみ接する建築物で、延べ面積が150㎡を超えるもの

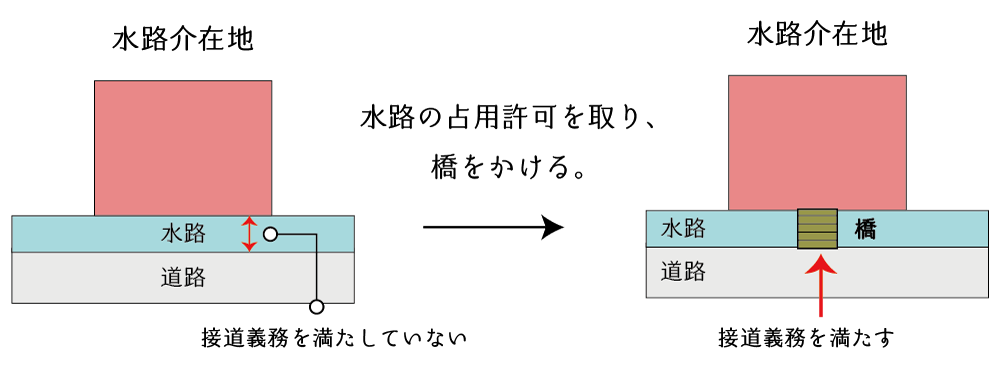

2.水路や里道を介して道路に接する土地の接道義務の判定

水路や里道などを介して道路に接する場合は、道路に接していませんので原則として接道義務を満たしません。

しかしながら、水路や里道が土地と道路との間に介在するような場合であったとしても、その水路や里道を管轄する行政庁に対して専用許可申請を行い、建築基準法上の道路に間接的に接することができる場合には、接道義務を満たすことができます。

なお、公図上水路や里道が存在していても、道路に取り込まれているような場合には、水路は存在しないものとして通常通りに評価をします。

(1) 水路や里道が存在しない場合の取り扱い

公図には水路や里道が存在するものの、現実には存在しない場合には「法定外公共物の払い下げ」という手続きを経て、当該水路や里道を買い取ることとなります。

(2) 水路や里道の専用許可が下りない場合

例えば、農業用水路で常用されているものや農地へ通ずる里道については公共性が高く、専用許可が下りないことがあります。このような水路や里道が介在する土地については、原則として接道義務を満たすことができません。

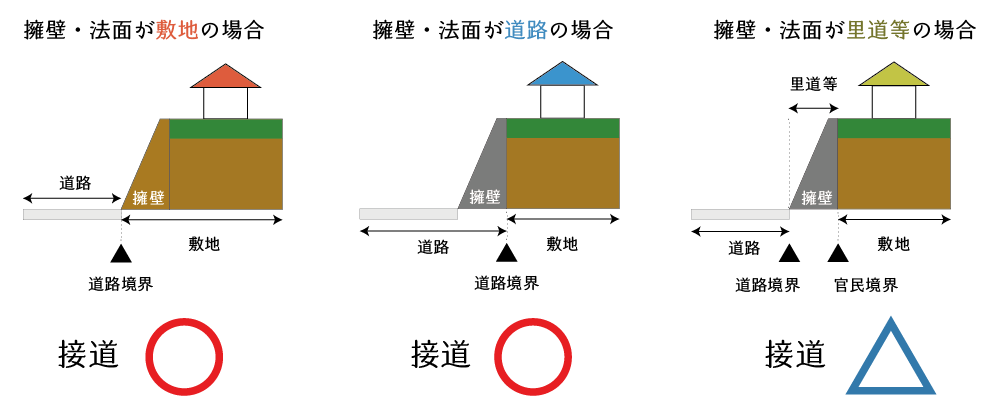

3.道路との間に高低差がある土地の接道義務の判定

道路との間に高低差がある土地については、原則として接道義務を満たします。

ただし、敷地と道路との間が里道が介在する場合には、前述のとおり「専用許可」を受けなければ接道義務を満たすことはできません。

なお、当該土地が接道義務を満たすとしても、建物の建築に当たっては、擁壁の設置や地盤杭の形状や規格、法面からの後退など様々な建築制限を受けることとなります。

相続タックス総合事務所の代表は、大手資産税税理士事務所と大手不動産鑑定会社の両方で、計15年の経験を積んだ、この業界でも珍しい税務と鑑定評価の両方の実務経験がある税理士・不動産鑑定士です。

売却不動産の取得費が不明な場合、不動産の収益力の向上・改善、節税対策、事業承継対策、遺留分対策など、不動産に関する様々なアドバイスをすることができます。